根据蝉魔方相关数据,2023年中国洗眼液行业市场规模达到140.7亿元,到2025年,中国洗眼液市场规模有望进一步增长。随着市场扩大,洗眼液产品种类也日益丰富。从基础清洁型到针对干眼症、过敏等特定问题的治疗型洗眼液,各种产品层出不穷。

然而,繁荣背后隐藏着严重的安全隐患。在激烈的市场竞争中,部分企业为追求产品“效果”和成本优势,开始铤而走险,将一种名为硼砂的有毒物质添加到洗眼液中。

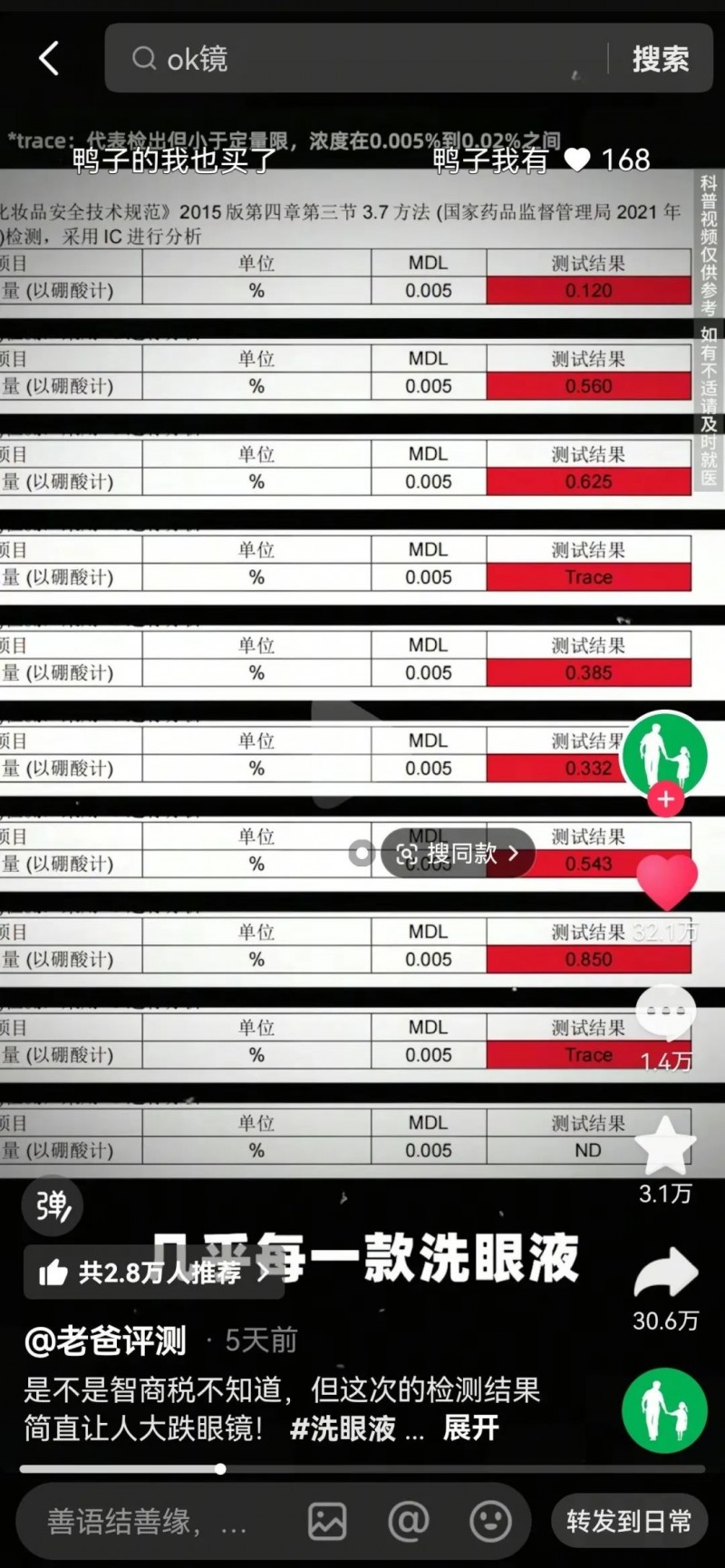

近日,测评博主@老爸评测在抖音发布视频提到,抽检10款市售洗眼液发现其中9款都违法添加了硼砂成分,但成分表里都没有标明。这一被禁止用于食品的有毒物质,如今却出现在直接接触眼球的护理产品中,这一发现揭开了洗眼液市场的安全遮羞布。

01.

评测揭黑

洗眼液安全神话破灭

硼砂违法添加问题在多个领域均有发现,食品行业尤其是硼砂添加的重灾区。在化妆品中,硼砂在化妆品原料安全评估中被明确列为禁用物质,但洗眼液产品利用监管模糊地带,规避了严格审查。

厂家为何铤而走险?@老爸评测发布的视频中提到,“我们推测这些商家是照抄的滴眼液配方,因为硼砂能抗菌,便宜又好用,但问题是滴眼液是药,有明确疗程和用量,而洗眼液钻的是普通日化产品的空子,它是直接泡在眼睛上15-20秒,用法用量完全不一样。”

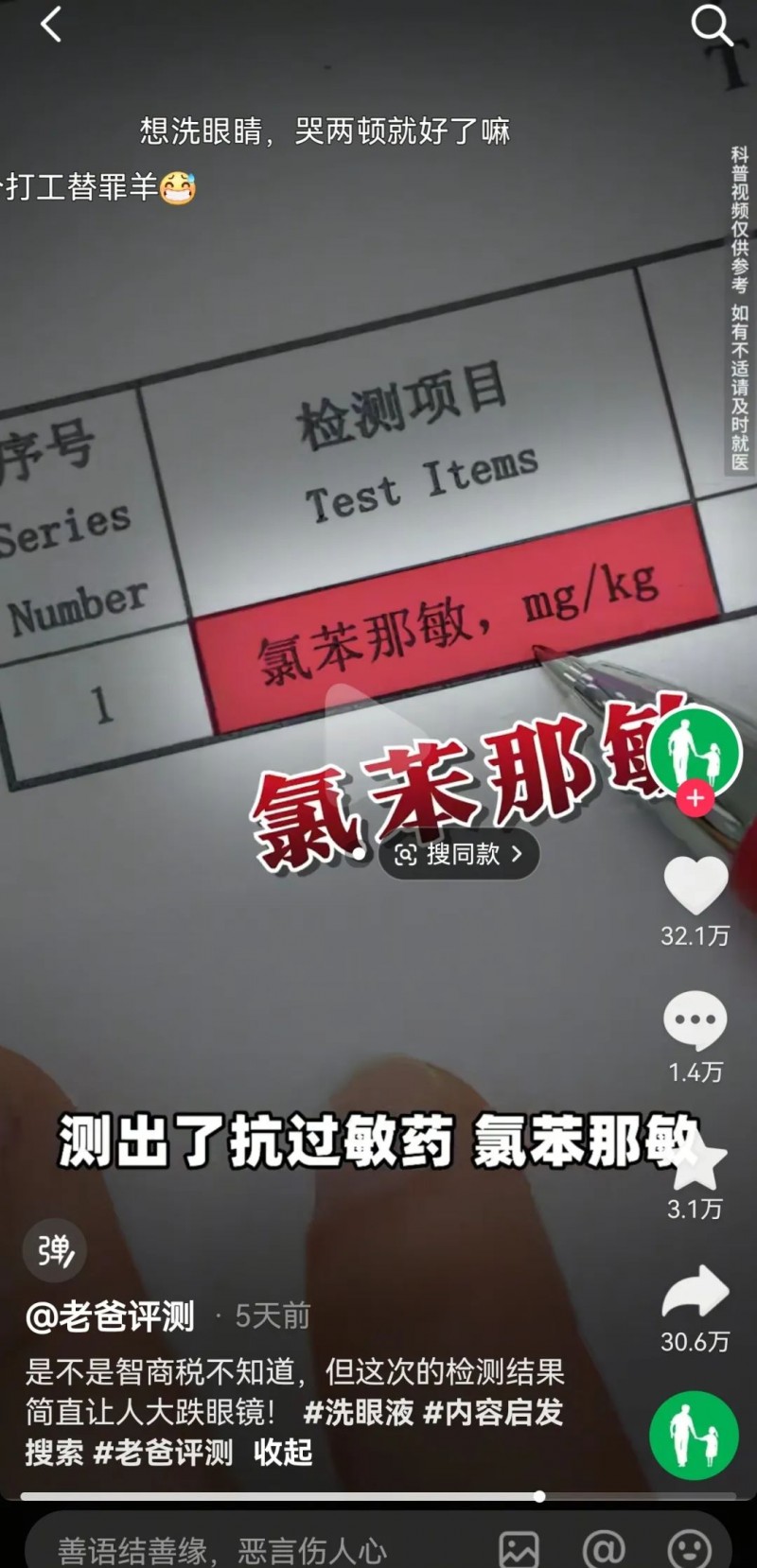

甚至在一款标着某大牌的洗眼液里,@老爸评测在硼砂之外还测出了抗过敏药——氯苯那敏,这款产品在2020年备案、2022年作废,品牌旗舰店没有再销售该产品,但经销商挂出的链接显示月销上百万,拿着作废几年的资质却巧妙的躲过了线下监管,堂而皇之的欺骗消费者。

在洗眼液的违法添加清单上,硼砂与氯苯那敏这两大成分各自承担着不同的“功能使命”。

硼砂因其弱碱性和抑菌特性,被不法厂商用于制造洗眼液的“清凉感”和“清洁效果”。而实际上,硼砂的危害性被严重低估。上海市食品安全研究会专家组成员刘少伟指出,硼砂属于“有毒、有害的非食品原料”,长期摄入会对人体生殖、发育和内分泌系统产生毒性影响。

一篇刊载于《安全与检测》、名为《食品中禁用物质硼砂的危害及快速鉴别方法》的论文中指出,成人硼砂中毒剂量为1-3g。

浙江省立同德医院主管中药师薛俊超也表示:“摄入硼砂就有风险。成人食用较少剂量的硼砂,会出现恶心、呕吐等肠胃不适症状,甚至还可能导致休克、昏迷乃至死亡;儿童更是禁止食用。”

在洗眼液中使用硼砂尤其危险。眼部粘膜对化学物质吸收率高,可能导致硼砂直接进入血液循环,绕过人体第一道代谢屏障。

氯苯那敏则扮演着另一角色。作为抗组胺药物,它能快速消除眼部充血和红血丝,营造“即时见效”的假象。在药品领域,氯苯那敏的使用受到严格限制,需明确标注成分、用量及禁忌症;但在洗眼液中,它却摇身变为“植物萃取物”或“专利成分”。更令人担忧的是,这些违法添加往往与备案信息不符,增大了监管难度。

02.

监管空白

分类漏洞成重灾区

在@老爸评测的视频下方,不少用户晒出和品牌客服的聊天截图,客服始终回避直接回答“是否含硼砂”,只重复“成分安全无毒、指标合法合规”等含糊内容。在消费者的反复询问下,客服依然拒绝透露任何实质信息。

当一瓶眼药水需要经过严格的药品审批流程,对其成分含量进行精确控制时,洗眼液却以“化妆品”或“日用品”的身份轻松进入市场。这种监管差异直接催生了安全风险的双重标准。

眼药水的批准文号类型取决于具体功能和成分,主要分为“械字号”和“药字号”,需经过严格审批和监测。而洗眼液通常被归类为普通日化品,无注册备案。在洗眼液这一介于药品与化妆品之间的灰色地带,监管的滞后与分类的模糊,让这类产品成为安全风险的高发区。

在化妆品领域,非法添加药物成分早已成为顽疾。2025年4月,国家药监局通告显示,18批次化妆品检出禁用原料,其中“豆小七草本精粹祛痘精华水”等产品被检出地塞米松、氯霉素等药物成分。同样在祛痘类产品中,“首研焕颜祛痘精华液”则检出抗过敏药物氯苯那敏——这正是部分洗眼液宣称能“快速消除红血丝”的秘密武器。

从祛痘膏里的地塞米松,到洗发水中的三氯生,再到洗眼液里的硼砂,这些“隐形添加物”如同行业的慢性毒药,侵蚀着市场信任的根基。

东耳观点:面对违法添加危机,洗眼液行业亟需自我革新——行业需要建立更严格的自律标准。洗眼液作为直接接触眼部的产品,其安全标准应高于普通化妆品。目前洗眼液尚未列入抽检重点品类,行业协会应主动填补这一空缺,推动建立洗眼液专用标准,要求企业全成分公开及第三方检测报告,重建消费者信任。

洗眼液明明承载的是消费者对健康的期待,最后带来的却是监管模糊下的安全风险。洗眼液困局最终指向一个核心命题:当新产品形态超越传统分类时,监管如何不落后于市场创新?